先日は新人看護師の背景について書きました。 今回は、看護基礎教育(専門学校や大学での看護教育)と臨床実践のギャップについて書きたいと思います。ギャップは離職につながると言われています。このギャップを埋めようと様々な取り組みがありますが、重要なのは組織にいる一人ひとりの関わりです。

この記事は新人教育に関わる看護師を対象に書いています。(2年目〜) 4月から新人看護師として働く方も知っていると1年目を乗り切るヒントになるかもしれません。

この記事を読むことで、新人看護師が抱える基礎教育と臨床実践のギャップについて自分の言葉で説明できること、またその対応について考えることができることを目標にしています。

看護基礎教育と臨床実践のギャップには大きく分けて、2つあります。

- 学生から社会人になるときのギャップ

- 看護学生から看護師になるときのギャップ

です。

このギャップはリアリティショックと言われ、看護師の離職に大きく関わっていると言われています。

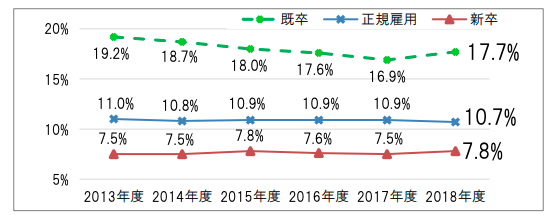

病院看護職員の離職率の推移 日本看護協会「2019年病院看護実態調査結果」より引用https://www.nurse.or.jp/up_pdf/20200330151534_f.pdf

今回は、主に看護学生から看護師になるときのギャップについて考えたいと思います。

どのようなリアリティショックを感じているか

新卒看護師のリアリティショックの内容についてインタビュー調査した研究(佐居ら, 2007)を大まかにみてみましょう。

基本的看護業務

- 与薬業務

- 申し送り

- カルテからの情報収集・記載

- 医師の診察介助

- 検査や治療の介助技術

- タイムマネージメント

- アセスメント

ケアの対応能力

- 複数受け持ち

- 想定外のケア(夜間の排便や頻繁なナースコール)

- 未経験のケア(緊急入院、退院指導、患者からの質問)

職場の人間関係

- 先輩看護師との人間関係

- 職場全体の不調和

- 他職種との協働におけるとまどい

勤務形態への適応

- 夜勤

- 変則勤務

- 労働環境

- 早い勤務開始時間

- 超過勤務 など

仕事と自己の価値観の調和

- 自分の看護観に基づいた看護ができないジレンマ

- 不本意な業務の実施(患者が嫌がることでもやらなければならないなど)

- 余裕のない自分

- 業務をこなすだけの看護

- 患者の死への対応

- 大学での学びと臨床現場とのギャップ(習ったことがうまく生かせない、自分の最新のやり方をアピールできない自分にジレンマを感じる、やり方の違いに関して質問しても的確な答えは返ってこなかった、習ってきたことが間違いでないにしろ使えないものだったと思うと悲しい、医師の指示を受けるだけの仕事になり対象者を一番みているはずの看護師のアセスメントがない、など)

対患者コミュニケーション

- 価値観の相違、複数患者受け持ち、経験不足などの困難

佐居ら(2007)の結果を一部要約

いかがでしょうか? 新人看護師がどのようなリアリティショックを抱いているか、イメージできるでしょうか?基礎教育では経験しないことについて困難感を抱いていることや、基礎教育で学習した内容が臨床でうまく活用できないことに悩んでいる様子が伺えます。

私が特に注目したいのは、「やり方の違いに関して質問しても的確な答えは返ってこなかった」という記述です。このような質問をされたとき、スタッフはどのように答えることが適切なのでしょうか?

例えばテープの固定などを考えると、病院や病棟によって使用するテープ自体が異なることや、どのように形に切って貼るか、テープの枚数など、病棟独自の文化やルールがあるのだと思います。私であれば、このような場合は剥がれないことが重要であるという原則を新人看護師と共有すると思います。病棟でいくら使用するテープの枚数が決まっていたとしても、ベッドに臥床する時間が長く、皮膚が脆弱な患者さんに関してはテープの枚数を減らすことも検討しなくてはなりません。もちろん枚数を減らしたのであれば、その後次の交換まで剥がれることがなかったかということを一緒に評価する必要もあります。このように優先しなければならないことは何かということを一緒に考えるという関わりによってリアリティショックが少しでも改善できるのではないかと考えました。

もちろん、なぜそのようになっているか聞かれた先輩が知らないこともあると思います。その時は、わからないと認めることと一緒に考えることが重要だと考えます。その場を逃れようとするような態度を新人看護師は見抜いているのでしょう。わからないと認められることは専門職の発達に重要です。後輩に質問されてわからないという状況は、そのような態度の見本を見せることができるとても貴重な機会だと言えます。

リアリティショックをやわらげるための制度と方法

新人看護職員研修ガイドライン

看護師の離職を背景に、2009年に「看護師等の人材確保の促進に関する法律」が一部改正され、2010(平成22)年に新人看護職員研修が努力義務化されました。ガイドラインには新人看護職員の到達目標と教育体制や各役割に求められる能力について記載されています。

(ガイドラインはここから 日本看護協会HP https://www.nurse.or.jp/nursing/education/shinjin/index.html)

教育体制をみてみましょう。

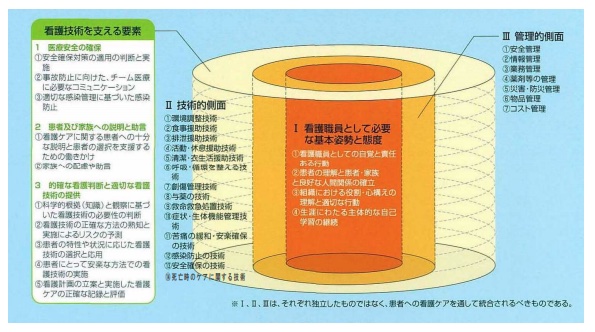

新人看護職員研修ガイドライン【改訂版】より引用 https://www.nurse.or.jp/nursing/education/shinjin/pdf/kentokai-betu-0714.pdf

私は、中間管理職だったので、「教育担当者」まで経験したことがあります。その他にもプリセプターや日々の新人看護師を支援する役割をもった人を「実地指導者」と呼びます。私が所属してた病棟では2年目から新人看護師の支援をすることがあったので、実質2年目から「実地指導者」だったといえます。みなさんの部署はどうでしょうか?

それぞれの役割や求められる能力についてもガイドラインに記載されています。

次に新人看護職員に求められる能力です。

新人看護職員研修ガイドライン【改訂版】より引用 https://www.nurse.or.jp/nursing/education/shinjin/pdf/kentokai-betu-0714.pdf

ここでは、Ⅰ看護職員として必要な基本姿勢と態度、Ⅱ技術的側面、Ⅲ管理的側面に分類されています。

これらの3つの要素についてどのように教えられているかアンケート調査を行った研究(林, 2019)があります。それによると、ⅠとⅢについては主に集合研修や講義で教えられていましたが、Ⅱの技術的側面についてはOJT(On-the-Job Training)で、マニュアルを活用し教えられていることがわかりました。

つまりは、リアリティショックの内容にあったほとんどの内容が各病棟でのOJTに委ねられているということになります。

もう一つの注意点は、技術的側面の習得にはマニュアルを活用ももちろん重要ですが、本来私たちが行っている看護技術はマニュアルを超えるものだということです。マニュアルには患者さんの既往歴やその時の状況などは記載されいません。しかし、実際の看護技術はそれらを踏まえた高度で複雑な実践です。単にマニュアル通りに実践するだけではうまくいかない場面は必ずあります。

「まずはマニュアルを覚えることを優先する」という教育方法になってしまうこともあるのかもしれません。このようなことが積み重なると「業務をこなすだけの看護」のような感覚を新人看護師が抱いてしまうきっかけになるのかもしれません。マニュアルと実践の間にある、患者さんの背景や状況などを踏まえて考えるというお手本をみせることが重要だと考えます。

社会化の促進や離職を防止するために 「関わり」を認識してもらう

社会化とは簡単にいうと、職場へ適応することをいいます。

新卒看護師が社会化に役立ったと認識した関わりについて調査した研究(佐藤, 2015)によると、

- 「個人に合った環境を整える関わりがある」

- 「姿勢を見せる関わりがある」

- 「尊重しながら寄り添い自立を促す関わりがある」

という新卒看護師の認識が社会化を促進させ、さらに離職意思を低下させると報告されています。

これらの関わりは、学習者中心の考え方や自律を目指す教育の根本的な考え方とマッチするように思います。先程例に出した、テープ固定のやりとりもこの3つの関わりの視点から考えるとよりよくなるかもしれません。

考え方のギャップ 看護過程と臨床判断 「看護師のように考える」

リアリティショックの内容を見ると、基礎教育で習ったことを実践に活かすことができないという記述がありました。特に、基礎教育では看護過程を中心に患者さんの全体像を捉える練習をします。しかし、実際はどうでしょうか?

私たちも看護過程を展開することはありますが、多くの場合は患者さんに出会った時に瞬時に状況を整理して評価し、何が起きているか、どのようなケアが必要か考え、即座にケアを行い評価しています。これが臨床判断です。看護過程の考え方と思考方法が異なっているのです。

この臨床判断こそが基礎教育と臨床実践の大きなギャップであることが報告されています(Monagle, Lasater, & Dieckmann, 2018)。

看護過程と臨床判断を比較してみましょう。

看護過程の考え方

臨床判断モデル(タナー, 2006)

情報収集の方法を比べてみると、看護過程の場合は各領域に沿った系統的で網羅的な情報収集でしたが、臨床判断では重要な事柄に焦点化されます。情報を統合する方法についても、情報を分析するだけでなく、経験に基づいた直観も活用されます。

情報を焦点化するということは、先程のマニュアルを覚えるということにも応用できそうです。マニュアルを網羅的に覚えることはもちろん重要です。それを踏まえた上で先輩が、患者さんの既往歴や背景によって特にどの手順や観察が重要なのか、処置に伴う合併症などが発生した場合はどの観察ポイントから変化するのかなど、マニュアルを実際の場面で活用する場合にどのような見方をするのか、どのように考えて、どう対処するのか、考えたことをそのまま言葉に出す(思考発話)することが「看護師のように考える」お手本になります。

このお手本をみせることが基礎教育と臨床実践のギャップを埋めるために役に立つと考えます。

まとめ

この記事を読んで、新人看護師が抱える基礎教育と臨床実践のギャップについて少しでも整理することができれば幸いです。また、自分なりにどのような支援ができるか考えるきっかけになれば嬉しいです。

引用文献

林静子, 石川倫子, 寺井梨恵子, 丸岡直子 (2019). 新人看護職員研修の教育方法の実態. 石川看護雑誌,16, 67-74. Retrieved from http://search.jamas.or.jp/link/ui/2019250424

Lusk Monagle, J., Lasater, K., Stoyles, S., & Dieckmann, N. (2018). New graduate nurse experiences in clinical judgment: What academic and practice educators need to know. Nursing Education Perspectives, 39 (4), 201-207. doi:10.1097/01.NEP.0000000000000336

佐居由美ら. (2007). 新卒看護師のリアリティショックの構造と教育プログラムのあり方. 聖路加看護学会誌. 11(1). 100-108.

佐藤真由美. (2015). 新卒看護師の社会化を促進する関わりのモデルの検証. 日本科学学会誌. 35. 267-276.

Tanner, C. A. (2006). Thinking like a nurse: A research-based model of clinical judgment in nursing. The Journal of Nursing Education, 45 (6), 204-211. doi:10.3928/01484834-20060601-04

コメント